[ad_1]

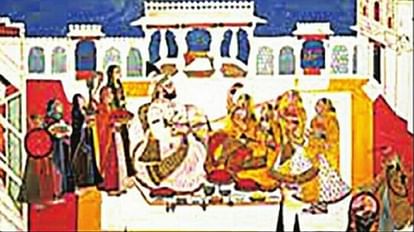

मुगल दरबार में होली…

– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की होली की कड़ियां 11वीं सदी तक जाती हैं। इससे पहले भी पौराणिक और साहित्यिक हलकों में इसकी चर्चा है। फारसी यात्री अलबरूनी ने अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का जिक्र किया है। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी रचना पद्मावत में लिखते हैं कि उस समय गांवों में इतना गुलाल उड़ता था कि खेत भी लाल हो जाते थे। ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी भी होली खेलते थे।

इतिहासकार मानते हैं कि यह वह दौर था, जब एकदम विपरीत दो संस्कृतियों के मिल रही थीं। टकराव नहीं था इनमें। शासक वर्ग अपनी आवाम को इसका स्पष्ट संदेश भी देना चाह रहा होता है। तभी वर्जित होने के बावजूद तुगलक और सूरी होली के रंग में रंगने को तैयार था। आगे यह प्रक्रिया और भी मजबूत हुई। मुगल शासक अकबर के वक्त इस उत्सव को व्यवस्थित स्वरूप मिला। अबुल फजल आईन-ए-अकबरी में बताते हैं कि जिंदगी में रंग घोलने वाला उत्सव मुगल शहंशाह अकबर के जमाने में धूम-धाम से मनता था। एक महीने पहले से ही राजमहल में होली की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। जगह-जगह सोने-चांदी के ड्रम रखे होते। इनमें शुभ मौके पर रंग घोला जाता। यह रंग महल के आस-पास उगे टेसू के पेड़ों को छांटकर एक विशेष मात्रा में नाप कर बनाए जाते थे।

ब्रिटिश इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि अकबर को अपने ही छोटे से समुदाय का राजा बनना स्वीकार नहीं था, वह प्रजा का राजा बनना चाहता था। तभी उसने इस तरह की कई रवायतें अपने समय से आगे जाकर शुरू कीं। मुगल शासक जहांगीर इस उत्सव का जिक्र आब-ए-पश्म और अब्दुल हमीद लाहोरी ईद-ए-गुलाबी के तौर पर करते हैं। इसमें एक-दूसरे पर गुलाबजल छिड़का जाता था।

शाहजहां के दौर में होली खेलने का मुगलिया तरीका और भी भव्य हो गया था। बांकीपुर पुस्तकालय में रखा एक चित्र भी इसकी तस्दीक भी करता है। बहादुर शाह जफर सुबह-सवेरे लाल किले के झरोखे में आकर बैठ जाते और होली मनाने वाले समूह, स्वांग बनाने वाले, हुड़दंग मचाने वाले टोलियां बनाकर निकलते। बादशाह सभी से खुश-ओ-खुर्रम होकर इनाम दिया करते थे। जफर के बारे में मशहूर है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। 18वीं सदी में दो चित्रकारों निधा मल और चित्रामन ने जफर के पौत्र मोहम्मद शाह रंगीला के होली खेलते हुए चित्र बनाए थे।

साहित्यकार महेश्वर दयाल अपनी पुस्तक ‘आलम में इंतखाब-दिल्ली’ में लिखते हैं कि होली से पहले वसंत के आगमन पर देवी-देवताओं पर सरसों के फूल चढ़ाना दिल्ली की पुरानी रवायत रही है। होली के रसिया पर्व से दो सप्ताह पूर्व ही ढाक और टेसू के फूलों को पानी से भरे मटकों में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देते थे, ताकि गेरुआ रंग तैयार किया जा सके। होली के मतवाले, मस्त कलंदर गली-गली, कूचे-कूचे घूमते थे। सारंगी, डफली, चंग, नफीरी, मृदंग, ढमढमी, तंबूरा, मुंहचंग, ढोलक, रबाब, तबला, घुंघरू वाद्य लेकर टोलियों में निकलते और तान लगाते- तेरे भोले ने पी ली भंग, कौन जतन होली खेले।

ऐतिहासिक संदर्भ अलबरूनी से

दिल्ली की होली का ऐतिहासिक प्रमाण अलबरूनी के समय से मिलने लगता है। अमीर खुसरो व मलिक मोहम्मद जायसी भी होली की चर्चा करते हैं। मुगलकाल आते-आते शासकों ने होली को एक स्वरूप दे दिया। ऐतिहासिक व साहित्यिक पुस्तकों के अलावा उस वक्त के पेंटिंग्स में भी होली दिखने लगी। मुगलकाल में यह ज्यादा भव्य हो गई थी। दरबार एक दिन आवाम के लिए भी आम हो जाता था। सभी लोग मुगल दरबार में प्रवेश करते थे। शहंशाह भी लोगों के बीच रहता था। बहादुर शाह जफर की होरियां बहुत चाव से गाई जातीं। लाल किला व यमुना नदी के बीच के आम के बाग में भी वह जाते थे और लोगों के साथ होली खेलते। ब्रिटिश भारत में होली मनाई जाती थी, लेकिन मुगलों की तरह नहीं। ब्रिटिश राज की प्रकृति की तरह ही अंग्रेज इस उत्सव का लुत्फ तो उठाते थे, लेकिन उन्होंने अपने संस्कृति में शामिल नहीं किया। अंग्रेज और उनके परिवार वाले भी कुछ कोठी वालों के घर होली का पर्व देखने जाया करते थे। उस समय इस मौके पर फाग के आयोजन हुआ करते थे।

-कुमुद शर्मा, हिंदी विभागाध्यक्ष, डीयू

चटकीले-तीखे रंग

मुगलिया होली के जो चटकीले और तीखे रंग उस समय हुआ करते थे, आज भी उनकी शोखी में कमी नहीं आई है। आज भी भांग की चाट, इसके पीसने व बेचने वाले यहां मिल जाते हैं। भांग वाली गुझिया भी मिल जाती है। एक जमाने में गोपाल प्रसाद हास्य कवि सम्मेलन करवाते थे। चांदनी चौक में हिंदुओं व मुसलिमों की गलियां बेशक अलग-अलग हैं, लेकिन होली के मौके पर यह एक-दूसरे से मिल जाती हैं। यहां मीठा नहीं, चने, गेहूं की भुनी बालियां बांटी जाती हैं। होली में सबका मस्ती का भाव रहता है। पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार के चंडूखाने आज भी मशहूर हैं, यहां रंग में रंगे भांग खाकर, सुट्टा मारते लोग मिल जाते हैं।

– रजनीश राज, इतिहासकार

[ad_2]

Source link